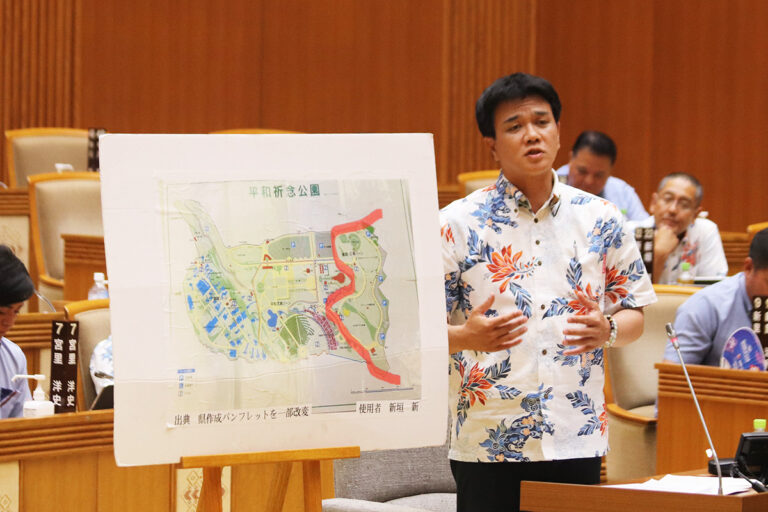

[代表質問] 新垣淑豊 令和7年第5回沖縄県議会9月定例会

令和七年9月18日(木)

第5回沖縄県議会(9月定例会)の代表質問に沖縄自民党・無所属の会より新垣淑豊議員が1番手に立ちます。以下の質問項目を事前通告いたしました。

1:知事の政治姿勢について

(1) 沖縄尚学高校が夏の甲子園優勝を果たした。県民から「県民栄誉賞授与を」という声もあるが、見解を伺う。

(2) 日米地位協定について、事件・事故時の身柄引渡しや現場保存、環境汚染時の立入調査、自治体との情報共有の在り方など、多くの課題が指摘されている。県としての認識と、具体的にどの条項を優先して改定すべきと考えるか。改定の必要性について伺う。

(3) 安和の事故で飛び出した女性を制止しようとした警備員が死亡した。県警は重過失致死傷で書類送致と報じられたが、重過失は故意に近いとも言われる。県警の見解と知事はどのように受け止めているのか。その判断は映像を確認した上でのものか伺う。

(4) アメリカ軍普天間基地のある沖縄県宜野湾市の負担軽減に向けて設置された国と市の協議会の枠組みに対して、沖縄県としてどのように受け止めているか。知事の見解を伺う。

(5) GateWay2050PROJECTS、本構想は沖縄の将来像を描く上で極めて重要であり、観光・物流・都市開発の多方面にわたる発展の可能性を秘めている。観光分野ではMICEやリゾート開発、国際観光拠点としての整備、物流分野では那覇空港・那覇港を核とした国際ハブ機能の強化、都市開発では跡地利用を含めた新しいまちづくりの推進が想定される。県としてこの構想をどのように支援し、現実的に進める準備、関わりをしているのか、具体的に伺う。

(6) 不発弾処理は依然として全国最多で、県民生活や公共事業に影響を与えている。処理体制や人員確保をどう評価し、課題をどう見ているか。あわせて、磁気探査の予算執行や不用額の推移をどう把握し、財源をどう効率的に活用するのか伺う。

(7) 那覇港湾施設移設について、知事は推進の立場を口にしているが、具体的に何をしているのかが全く見えず、県が主導して解決に当たっている姿勢が県民に伝わっていない。国との工程調整や交通インフラ整備など、移設を現実に進めるための課題は山積している。言葉だけの推進ではなく、実際にどの課題に取り組み、どのように進捗を図っているか、知事の具体的な行動について伺う。

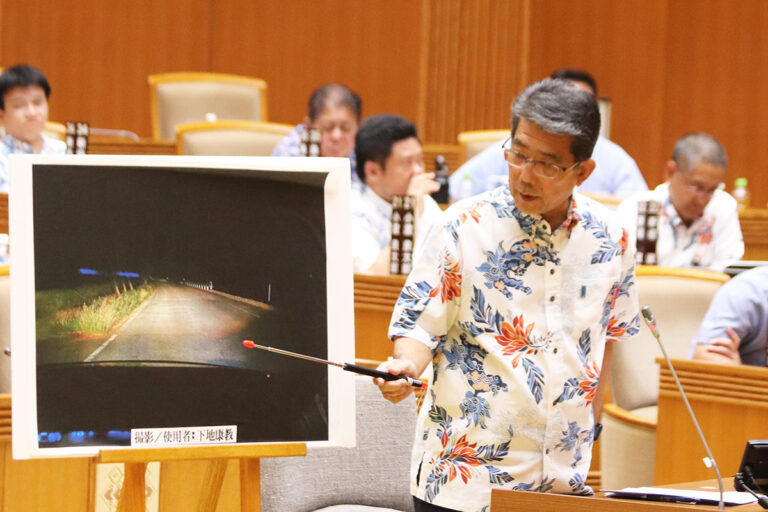

(8) 塩川地区のベルトコンベヤー設置について、事業者が昨年11月に道路占用許可を申請し、県は公共性を審査中と承知している。一方、市民団体は不許可を求めている案件である。県は法令判断と判断に係る説明責任をどのように果たすのか。知事の見解を問う。

(9) 沖縄県の戦没者遺骨の収容状況、あわせて民間の遺骨収集団体から加速化のために陸上自衛隊の重機活用を提案されたが、県として陸上自衛隊との調整について見解を伺う。

(10) 本年6月、今上天皇・皇后両陛下、愛子内親王殿下が沖縄を訪問された。平成30年には上皇陛下も訪問され、翌年に御製を発表された。奥武山公園に御製碑設置を求める声があるが、検討状況と設置に必要な手続を伺う。

(11) インバウンド増加に伴う事故・犯罪対応や米軍関係者への聞き取りなどに関わる県警の渉外官の退職が課題と聞く。渉外官の身分と役割を伺う。

(12) 全島エイサーまつりで自衛隊団体の参加をめぐり、一部が抗議し取りやめを求めた。この行為は「差別のない社会づくり条例」や憲法の平等原則に反しないか。仮に法的問題がなくても、社会的・倫理的に職業差別と受け止められる可能性がある。知事の見解を伺う。

(13) 尖閣諸島周辺では、中国公船の領海侵入が常態化し増加している。漁業や住民の安全に直結する問題だ。国は海保を中心に対応しているが、県は現状をどう把握し、県民の安全・安心確保のためにどのような対応をしているのか伺う。

(14) 島嶼防衛を想定した陸上自衛隊と米海兵隊の大規模な共同実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」が9月11日に始まり25日までなされるが、沖縄県としての見解を伺う。

2:行財政運営について

(1) 改正沖縄振興特別措置法には5年以内の見直し規定があり、本年1月には専門委員会が開催された。振興計画は経済発展や社会資本整備、離島振興に直結するが、これまで新産業創出や所得向上、人口流出抑制に十分応えられなかったのではないか。県は現状をどう総括し、課題をどこに見ているのか。また、国との調整でどの分野に具体策を提案するのか。見直しに向けたロードマップを伺う。

(2) 本年度予算において議会修正で計上された58億円の借換債は単なる財政技術ではなく、県財政の在り方を問うものである。ただ借金を返すのではなく、手元資金を確保して県民生活のために効率的に活用してほしいというものだ。社会保障や教育、インフラ整備など喫緊の課題は多く、資金を動かす柔軟性こそが県民利益につながる。実際にどの分野へ効果的に資金を振り向けようと考えているのか。知事の明確な考えを伺う。

(3) 沖縄県の路線価が11年連続で上昇し、上昇率は全国2番目となった。県内路線価格上昇と、固定資産税の動向について伺う。

(4) 令和5年度の国保事業の特別会計決算剰余金45億円発生の際に、給付費の減少要因を検証するように要望したが、どのようなものであったか。剰余金のうち10億円は納付割合を勘案し、令和7年度で減算活用されたが、残り35億円についてはどのような対応となるか伺う。

(5) 現在国会で議論されている揮発油税の暫定税率廃止と特例措置について、沖縄県に及ぼす影響を伺う。

(6) 生成AIは本年4月から本格導入され、9月11日のDX推進本部会議で効率化成果が報告された。一方で正確性や機密性、依存リスクもある。今後どの分野に広げ、どのルールで運用するのか。メリットとデメリット克服の考えを伺う。

(7) 現在、国内で金利が上昇傾向にあり、国債利回りや地方債発行条件にも変化が生じている。こうした環境の中で、県の資金調達コストが増加する可能性がある一方、資金運用においては収益機会を得る余地も広がっている。資金管理の効率化・適正化は、将来世代への負担軽減や財政健全化に直結する課題である。県は、現在の金利動向をどのように分析し、借入金の条件交渉や既存債務の借換え、また基金運用の利回り改善といった観点で、どのような戦略を持っているのか。短期的対応や中長期の財政リスク管理も含め、県の具体的な見解を伺う。

(8) 県は若手職員の提案を受ける制度をつくっているが、その制度において、行財政改革についてどのような提案がなされているか伺う。

(9) ワシントン事務所は、設置に関しても運営に関しても法令違反のオンパレードではないかと、全国的にも注目を浴びているが、その反省を受けて、内部統制の取組をどのように進めているか伺う。

(10) 県の行政手続条例においては「審査の進行状況や処分の見通しや必要な情報の提供に迅速に努めるべきである」旨の内容となっている。金武町における民間の開発許可申請に関して、10年ぶりの開発審査会が開催されたが、事業者から、県はそのような取組がなされていないと聞いた。民間の利益や権利に重大な影響を及ぼし、公平性・迅速性の原則に反し、違法または不法な行政運営と言われる可能性もあるが、見解を伺う。

(11) さきの参議院選において、減税合戦とも言えるような公約が上がっていた。特に消費税は参政党、れいわ新選組、社民党は消費税ゼロ、国民民主党、共産党は5%とするなど様々だったが、実現した際に沖縄県における影響はどのようなものになるか伺う。

(12) 病院労組の機関紙において「各病院から手当が給与に反映されていない、時間外やその他手当の支給が遅延していると訴えがあり」とあったようだが、本当であれば大問題ではないかと考える。県立病院の経営状況について伺う。

3:離島過疎振興・地域振興について

(1) 燃料費や人件費の高騰も重なり、生活必需品などを県外から県内へ、また県内の島々の間で輸送する際の物流コストは住民の生活に大きな負担となっている。特に食料品や医薬品、燃料などの物価高騰は生活基盤を揺るがす問題である。これまで国や県の補助による一部支援はあるが、十分ではなく、住民からは安定的かつ持続的な軽減策を求める声が上がっている。県として、輸送費補助や港湾・空港インフラ整備、物流効率化のためのデジタル技術活用など、どのような対策を検討しているのか。今後の具体的な方針を伺う。

(2) 南北大東の大雨に関して、排水ポンプを空路で搬入することができず、滑走路の強度不足が原因と言われている。県内で今後も同じような災害が起きる可能性は否定できず、特定利用空港・港湾の制度を活用して整備する必要があると考えるが見解を伺う。

(3) 与那国町の診療所において来年4月以降、医師が不在になるおそれがある、過去にも特別養護老人ホームの閉鎖などあったが、与那国での医療・福祉の状況と今後のサービス提供について県の取組を伺う。

(4) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う規制緩和により、電話やビデオ通話での診療がオンライン診療として保険適用され、対応医療機関が増えたが、離島における遠隔医療の利用状況について伺う。

(5) 離島住民の生活に不可欠な航路や航空路に対し、県は国・市町村と連携して運航費補助や運賃軽減策を講じているが、燃料高騰や利用減少など課題は多い。今後、どのように支援強化して維持していくのか、県の見解を問う。

(6) 沖縄と奄美は歴史的・文化的につながりが深く、現在も国の振興交付金や特措法を活用し交流が進められている。今後も観光・教育・文化・物流・人材交流や防災協力など幅広い連携強化が期待される。県としてどのように展開していくのか、見解を求める。

(7) 離島、特に遠隔離島におけるガソリンなどの燃料供給は生活に欠かすことができないが、台風などの自然災害で物流が滞ることもしばしばある。現状と今後の対策について伺う。

(8) 南北大東での大雨被害に対して、県は災害救助法の適用申請を行ったと承知している。住宅や農地、生活インフラへの影響は大きく、住民の生活再建や農業被害への補償が急務である。現在の補償の状況、支援金や見舞金の支給進捗、さらに今後の復旧・復興に向けた具体的な支援策について、県の見解を伺う。

4:文化観光スポーツ行政について

(1) 入域観光客数の現在の動向について、人泊数、観光収入などの指標の動向についての見直しが必要だと言われているが、検討状況について伺う。

(2) 観光地におけるリゾートバイトなど、観光シーズンに合わせて短期的に流入する労働力は、人手不足を補い観光産業を支える一方で、地域の住宅需要や公共サービスへの負荷、治安や生活環境への影響といった課題も指摘されている。受入れ体制の整備などが求められるが、県はこの流動人口をどのように評価し、地域社会との調和を図っていくのか、見解を伺う。

(3) 地域の観光資源を磨き上げ、マーケティングやデータ分析を通じて持続可能な観光地経営を進める上で、DMOの役割はますます重要になっている。県内でも各地域でDMOが立ち上がり、宿泊客動向の分析やプロモーション、人材育成などに取り組んでいると承知しているが、県はその現状をどのように把握しているのか。また、今後は観光危機管理やインバウンド対応、地域間連携の強化など、新たな課題も生じている。県として、こうしたDMOとどのように連携し、県全体の観光政策に生かしていくのか、見解を伺う。

(4) 宿泊税を先行して徴収している京都市は、事業を積み上げた結果として必要額が130億円となり、その結果として本年条例改正が行われた。一方、沖縄県内の観光業界からは、沖縄県が想定している年間78億円の使途や、実施時期が明確でないことに懸念があると聞いているが、現状を伺う。

(5) ジャングリアが開業してまもなく2か月となるが、開業の効果、地元への影響などについて把握されている状況を伺う。

(6) 毎年県内でも水難事故被害が発生しているが、今年の状況と水難事故防止の取組及び水上安全条例の改正について伺う。

(7) 来年の秋に完成する首里城正殿、その支援のために国内外多くの方が寄附をしてくれた沖縄県首里城歴史文化継承基金、その最新の状況と使途についてと、現在の首里城周辺の整備状況を伺う。

(8) 基金の使用によりハード整備、交通課題解決、防火体制の検証、綾門大綱の再興のようなソフト事業など、現在の首里城復興課のように課題を横断的に中心として取りまとめる部署が必要であると考えるが、県のビジョンを伺う。

(9) 今年11月に東京2025デフリンピックが開催されるが、沖縄県からも日本代表として選手が出場する。沖縄県としてどのような支援を予定しているか伺う。

(10) Jリーグ規格のサッカースタジアム整備事業について、PFI提案がなされているが、民間はPFIとしてどのような関わりを持つことになるのか伺う。

(11) 県は大型MICE施設の設置について、与那原・西原の海浜埋立地を候補地とした。2012年の基本構想策定以降、整備の必要性は繰り返し説明されてきたが、県民からは「計画が停滞しているのではないか」「いつまで議論ばかり続くのか」との不信も広がっている。県は整備計画の現状をどのように整理しているのか。停滞の要因は何であり、いつまでにどの段階に進めるのか。県民に対し明確な工程と責任を示すべきではないか。

(12) 県内の観光施設でも物価上昇に対応したいと考えている。美ら海水族館の入園料が周辺施設の価格上昇を妨げている。現状では従業員賃金の確保や満足度の向上に結びつけることができないと言われている。料金体系の見直しを行うべきだと考えるが、いかがか。

(13) 海洋博公園の駐車場の有料化を図ることで、公園及び周辺地域のさらなる整備につながると考えるが、駐車場の利用台数と有料化についての考えを伺う。

(14) 美ら海水族館は2002年の開館以来20年以上が経過し、国内外から年間数百万人が訪れる県を代表する観光拠点となっている。一方で施設や設備の老朽化が進み、維持管理費の増大や観覧環境の改善ニーズも高まっている。同じ敷地内での移転建て替え計画に着手すべきとの声も聞かれる。世界的な水族館と比較しても更新時期に差しかかっているといえるが、県として現状をどのように把握しているのか。移転建て替えの是非と併せ、検討のスケジュールや具体的な方向性について、見解を伺う。

(15) 那覇空港や周辺の公共用地でのレンタカー受渡しが問題と取り沙汰されていたが、対策について伺う。また、シェアカーのグレーゾーン利用が問題となっているが、その状況について伺う。

5:子ども・子育て、学術・教育政策について

(1) 教員のメンタルヘルスケアについて、文科省の調査事業が3年目を迎えるが、その効果と今後の取組はどうか。また、教育事務所ごとに健康管理室を設置してはどうかとの意見もある。文科省の新規事業「教師の精神疾患による病気休職対策推進のための専門家活用事業」を活用し、設置を進める考えはないか。

(2) 本年成立した公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法改正の影響について、概要と意義、県の財政にどのように影響するか伺う。

(3) 県内のラーケーションの実施状況と効果について伺う。

(4) 全国学力テストの結果、今後の学力向上についての方針と具体的施策を伺う。

(5) 沖縄県内で「笑気麻酔」という名前の危険ドラッグの乱用が確認されている中、国がこのドラッグに含まれる成分の「エトミデート」について、所持や販売などを禁止する指定薬物に追加した。この笑気麻酔(エトミデート)や違法サプリ、脱法ドラッグ等の若年層への蔓延が問題となっているが、現状と対策について伺う。

(6) 県外では学校運動場の芝生やタータン舗装による整備が進み、砂ぼこり防止や安全性向上に効果を上げている。県内の現状と課題、今後の整備計画を考えているか伺う。

(7) 県立学校体育館へのエアコン整備事業について、避難所として定められた学校体育館における空調設備の整備が必要とされている。寒冷地では暖を取るため、近年では熱中症対策としての冷房も求められているが、県内の学校体育館の空調整備状況と今後の整備計画を伺う。

(8) 玉城知事の目玉政策の一つである給食費無償化について、県内での実施状況はどうなっているのか。また、無償化の一方で、提供されている給食の摂取カロリー不足が指摘されている。子どもの成長や健康に直結する重要な課題であり、栄養基準を満たさないままでは政策の実効性が損なわれかねない。県はこの実態をどの程度把握し、どのような改善策を講じようとしているのか、見解を求める。

(9) 県内の保育の待機児童の状況について、特に保育士不足とゼロから2歳児保育の状況について、及びその対策について伺う。

(10) 東京都などが独自に認証している認証保育園について、県の認識を伺う。

(11) 沖縄科学技術大学院大学(OIST)は10月、読谷村内に科学体験施設「OISTサイエンススタジオ」を設置するが、OISTの地域連携・地域貢献の現状と周辺の整備について伺う。

(12) 玉城デニー知事の1期目からの公約の一つである、公立夜間中学校の設置について、進捗の見えない現状を伺う。

(13) 新型コロナ流行期を挟み、学校教育の環境が変化している。その中でも、運動会などの簡略化等による情操教育の充実に反する状況となっているが、その見直しについて見解を伺う。

(14) さきに沖尚野球部について伺ったが、県内ではほかにも多くの運動部や文化部が全国優勝・入賞を果たしている。甲子園は注目度が高く寄附も集まりやすい一方、他競技は資金支援が困難な場合が多い。県として基金を設置し、幅広い競技や活動を支援する体制を整えるべきではないか、見解を伺う。